Es gibt zwar literarische Beispiele, in denen Juden Christen begegnen, als Vertreter einer fremden Welt neben der eigenen jüdischen Welt. Meist geht es dabei um das Thema Assimilation und die Versuchung, sich anzupassen. Aber nur selten wird die Person Jesu selbst und seine Bedeutung für das heutige Judentum wirklich behandelt.

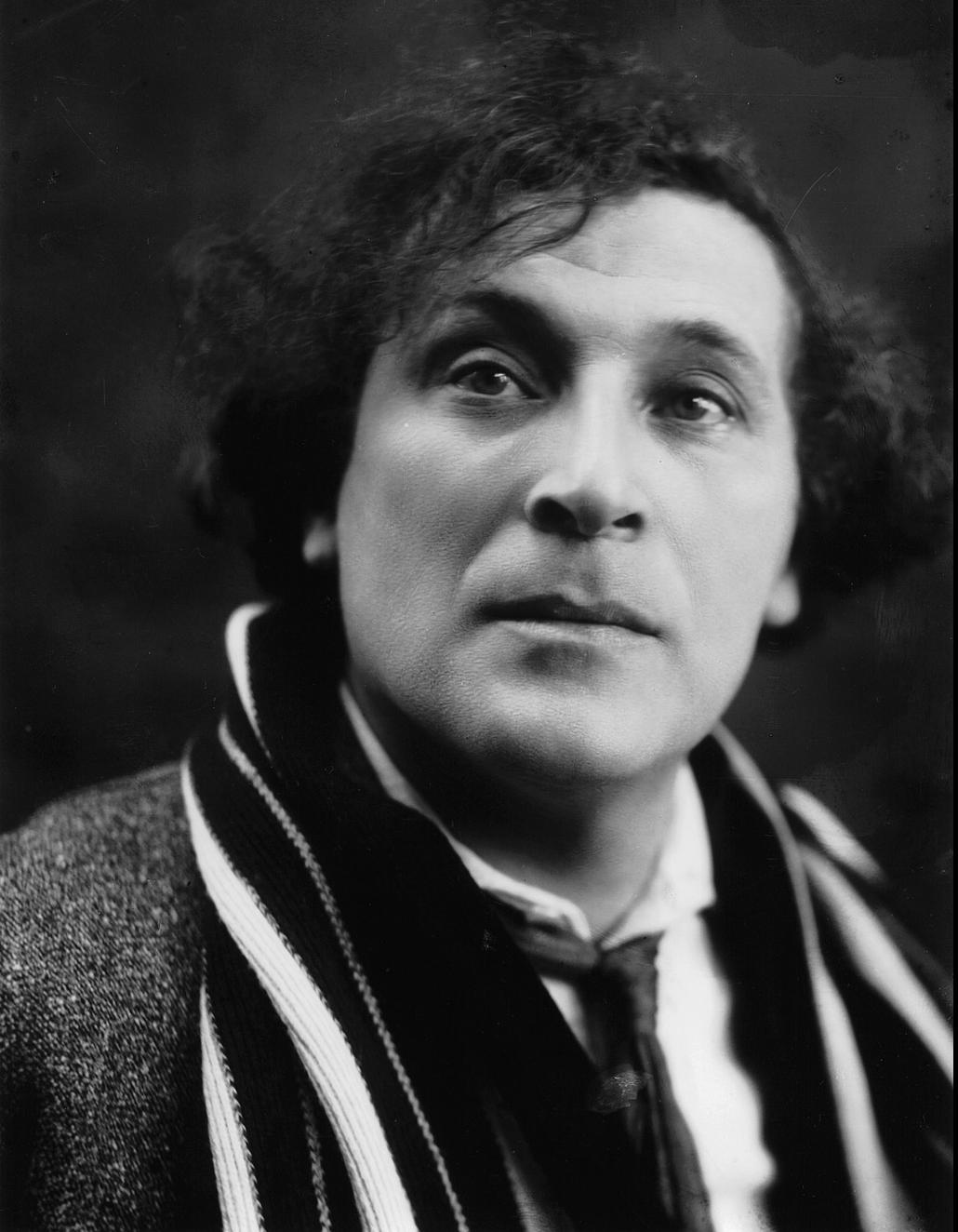

Heute hat sich nur ein weltweit bekannter jüdischer Künstler – Marc Chagall – getraut, die Bedeutung Jesu für sein Volk zu erkunden. Mit großer Intensität hat er gezeigt, wie moderne Juden Jeschua (Jesus) wahrnehmen könnten.

Werfen wir einen genaueren Blick auf seine Kunst und auf seine besondere jüdische Sicht auf Jesus.

Marc Chagall ist amerikanischen Juden vielleicht am bekanntesten für seine Glasfenster, die die zwölf Stämme Israels zeigen. Für manche ruft sein Name Bilder von kopfüber schwebenden grünen Pferden oder bunten, fast Picasso-ähnlichen Szenen aus dem Leben im Schtetl hervor. Wenn man Chagalls Werk überblickt, muss man die Vielfalt seiner Themen beachten: seine Heimatstadt Witebsk in Belarus, das Leid des jüdischen Volkes und eine Fülle biblischer Motive. In diesem Artikel konzentrieren wir uns aber auf die Gemälde, die sich mit Jeschua beschäftigen.

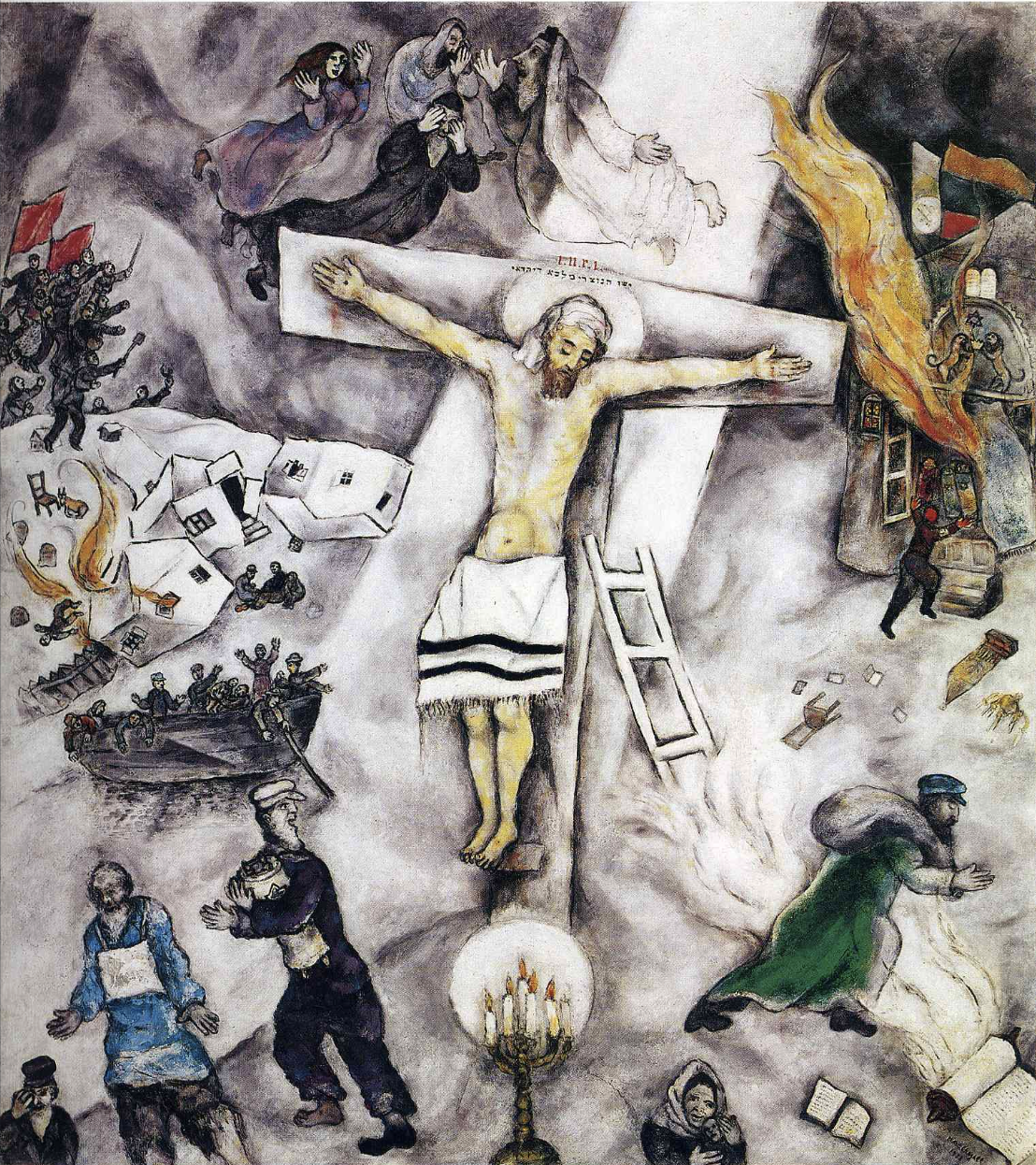

Chagalls Darstellungen Jesu lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste umfasst Szenen der Kreuzigung. Es erforderte großen Mut von Chagall, dieses Thema anzugehen, das für viele Juden eng mit Verfolgung verbunden ist. In diesen Gemälden erkennt man an den Details, dass Jeschua als frommer Jude dargestellt wird. Aber darüber hinaus symbolisiert der gekreuzigte Jeschua die jüdischen Märtyrer überall – besonders die Opfer des Holocaust. In diesen Bildern gibt es keinen Hinweis darauf, dass er etwas anderes darstellt als das zentrale Symbol jüdischen Leidens.

Franz Meyer, Chagalls maßgeblicher Biograph, beschreibt Weiße Kreuzigung in Marc Chagall: Life and Work und nennt es „das erste in einer langen Reihe“. Er schreibt:

„Obwohl Christus die zentrale Figur ist, handelt es sich keineswegs um ein christliches Bild… Um seine Lenden trägt Christus ein Tuch mit zwei schwarzen Streifen, das an den jüdischen Tallit erinnert, und zu seinen Füßen brennt der siebenarmige Leuchter… Das Entscheidende ist aber, dass die Beziehung dieses Christus zur Welt sich völlig von allen christlichen Darstellungen der Kreuzigung unterscheidet. Dort konzentriert sich alles Leiden auf Christus, damit er es durch sein Opfer überwindet. Hier hingegen spiegelt die Kreuzigung zwar alles Leid der Welt wider, aber das Leiden bleibt das menschliche Schicksal und wird durch den Tod Christi nicht aufgehoben.“¹

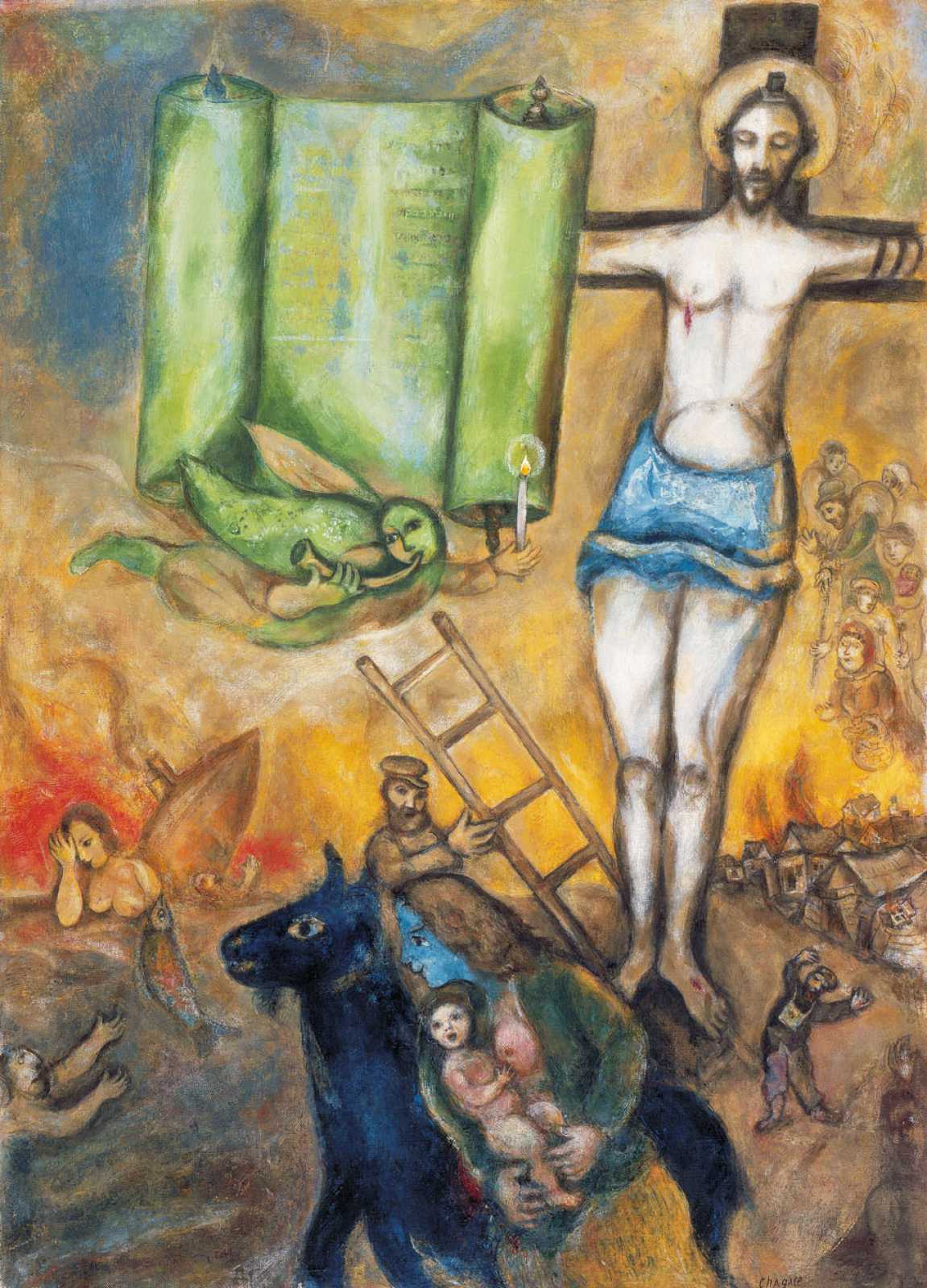

Ein ähnliches Bild eines jüdischen, aber nicht messianischen Jesus findet sich in der Gelben Kreuzigung, in der Chagall „den gekreuzigten Christus zeigt, der ausdrücklich als Jude gekennzeichnet ist – durch die Tefillin auf Kopf und Armen…“²

In einer zweiten Gruppe von „Jesus-Gemälden“ fügt Chagall tatsächlich eine messianische Bedeutung hinzu. Sidney Alexander vergleicht dies mit den früheren Märtyrermotiven:

„In den Arbeiten der letzten 25 Jahre kann die Kreuzigung kaum noch ausdrücklich als Symbol für das Martyrium der Juden gesehen werden … Dass Chagall Jesus als einen der großen jüdischen Propheten ansieht (wie er mehrfach erklärte und wie sein Sohn David mir bestätigte), passt gut zur Geschichte und zu einer bestimmten Form liberalen jüdischen Glaubens. Wenn er jedoch eine Kreuzigung in den Hintergrund von Jakobs Leiter oder Erschaffung des Menschen in Nizza stellt, lädt er den Betrachter ein, seine Ikonographie als christliche Erfüllung jüdischer Vorbilder zu sehen.“³

Alexander fügt hinzu, dass Chagall nur „universelle Symbole“ schaffen wollte.⁴

Chagall selbst, soweit bekannt, glaubte nicht an Jeschua als Messias. Aber als in westlicher religiöser Kunst geschulter Künstler war ihm das christliche Verständnis der Tanach-Themen als Vorbilder für Jesu Leben vertraut.

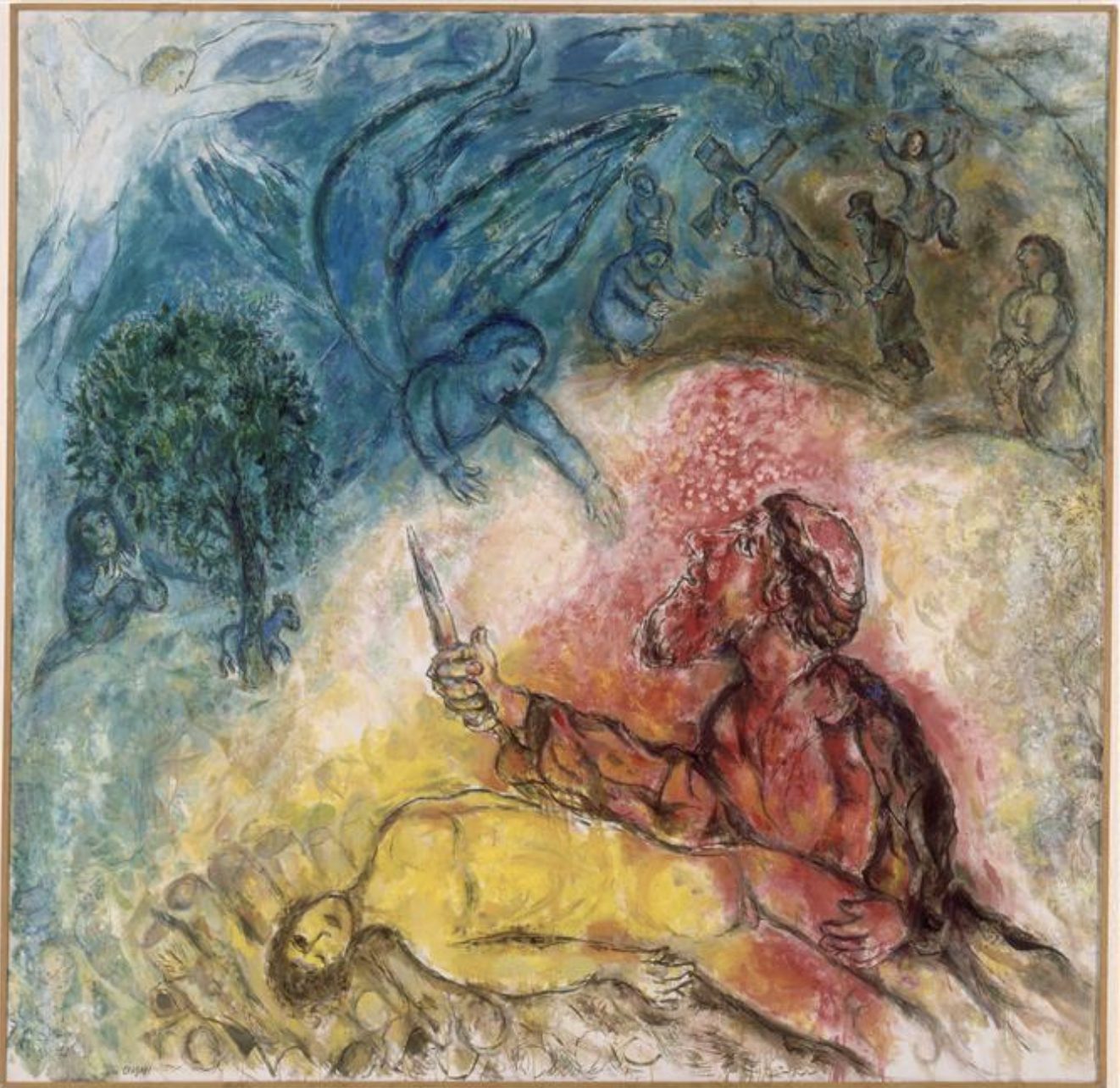

Er scheint sogar eine gewisse Sympathie für die Kontinuität zwischen dem Alten und Neuen Testament zu haben. Diese Verbindung wird besonders deutlich im Gemälde Die Opferung Isaaks, wo Jeschua, das Kreuz tragend, im Hintergrund der Akedah zu sehen ist.

Die rote Farbe, die Abraham überzieht, fließt von der Kreuzigungsszene im oberen rechten Eck herab – ein starkes Symbol für Blut. In beiden Testamenten steht Blut für Gottes Sühne.

So wird nicht nur die Akedah mit der Kreuzigung verbunden, sondern auch die Idee, dass Jesu Tod Sühne bringt.

Da dieses Gemälde Teil einer Serie namens Biblische Botschaften ist, wird deutlich, dass Chagall diese Bildverbindungen bewusst einsetzte. Wie bei allen großen Kunstwerken geht es über die reine Darstellung hinaus: Es wird die Frage aufgeworfen, welche Bedeutung diese Verbindung zwischen den Testamenten für das heutige Judentum hat.

Dieses Isaac-Christus-Motiv erscheint auch anderswo. Ziva Amishai-Maisels schreibt über den Wandteppich Exodus, der heute in der Knesset in Jerusalem hängt:

„Diese Kombination war im christlichen Kontext akzeptabel, in dem Isaak als Vorbild Christi und das Opfer als Prophezeiung der Kreuzigung gesehen wird. In der Knesset wäre sie jedoch nicht akzeptabel gewesen, und Chagall wurde davon abgeraten. Aber Chagalls persönliche Überzeugung von Christus als Symbol des leidenden Juden ließ sich nicht unterdrücken … Christus erscheint nicht, aber Isaak liegt mit ausgebreiteten Armen in Kreuzform auf dem Altar – anders als in früheren Darstellungen ähnlicher Szenen.“⁵

Hier zeigt sich wieder: Jesus ist mehr als nur ein Symbol des jüdischen Leidens. Chagall war sich der Verbindung zwischen Isaak und Christus in der christlichen Theologie bewusst.

Solche Bezüge tauchen auch im Wandteppich Jesajas Prophezeiung auf, in dem Chagall nicht den gekreuzigten Christus, sondern das Jesuskind zeigt:

„In einigen Werken stellte er Themen des Alten Testaments, die seine Hauptmotive waren, den Episoden des Neuen Testaments gegenüber, um die Kontinuität der beiden Testamente zu zeigen. Deshalb fügte er Christus, das Kreuz tragend, in Darstellungen der Opferung Isaaks ein, die in der christlichen Theologie die Kreuzigung vorwegnehmen. Ebenso platzierte er die Madonna mit Kind [im Jesaja-Teppich] in einer Ecke der Prophezeiung, die Christen mit der Geburt Jesu verbinden.“⁶

Aber Chagall zeigt die Madonna und das Kind nicht auf traditionelle protestantische oder katholische Weise: Über der Frau steht „ein Mann, der an einen Mohel erinnert. Diese Figur betont die jüdische Natur des Kindes, das von der Frau geboren wird – so wie Jesus beschnitten wurde.“⁷

Chagalls Werke stießen nicht immer auf Zustimmung. S. L. Shneiderman schrieb 1977 in Midstream, dass er besonders verärgert war, dass Chagall Aufträge für Glasfenster in mehreren französischen Kathedralen annahm, in denen er einige dieser Motive nutzte:

„Trotz einiger Bedenken akzeptierten Juden schließlich sogar seine Christus-Motive als Symbol für jüdisches Martyrium durch die Jahrhunderte… Aber die Jesus-Motive, die Chagall in die Kathedralen einführte, zeigen keinerlei Verbindung mehr zum jüdischen Martyrium. Sie sind bloße Illustrationen der Evangeliengeschichte.“⁸

Shneiderman zitiert die französische Schriftstellerin Raissa Maritain:

„Mit sicherem Instinkt zeigte er in jedem Christusgemälde die unzerstörbare Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament kündigt das Neue an, und das Neue Testament erfüllt das Alte.“

Shneiderman bemerkt kritisch, dass „Chagall dieser Interpretation nie widersprach; sie wurde zwei Jahrzehnte später im Katalog der größten Retrospektive seines Werkes veröffentlicht.“⁹

Shneiderman berichtet außerdem ein Gespräch zwischen dem jiddischen Dichter Abraham Sutzkever und Chagall, veröffentlicht in Di Goldene Keit (Nr. 79–80, 1973):

„Später erfuhr ich in Paris, dass Chagall auch den Oberrabbiner von Frankreich um Rat fragte [wegen eines Auftrags für eine Kirche in Venedig]. Der Oberrabbiner sagte ihm ganz einfach: ‚Es hängt davon ab, ob du daran glaubst oder nicht.‘“¹⁰

Shneiderman war wenig begeistert von der Möglichkeit, dass Chagall vielleicht doch daran glaubte. Ob er es wirklich tat, liegt jedoch außerhalb unserer Betrachtung.

Trotzdem stellt uns Chagalls große Vielfalt an „Jeschua-Gemälden“ eine wichtige Frage: Glauben wir es? Und wenn nicht, warum nicht?

Die alte Antwort „Juden glauben nicht an Jesus“ reicht nach der Betrachtung von Chagalls Werk – von vielen als größter jüdischer Künstler des 20. Jahrhunderts angesehen – nicht mehr aus.

Könnte Jeschua also tatsächlich der verheißene Messias sein? Und wenn ja – was heißt das für uns heute?